文华图专[1]是民国时期我国图书馆学专业教育的先锋和主力,为我国图书馆事业发展培养了众多领导型和技术型人才,在业内有口皆碑。无论是政局紧张、战火蔓延,或是资金匮乏、房舍残破,艰苦的外部条件阻止不了这所图书馆学学校的发展。正是文华图专师生付出的心血与汗水铸造了这所学校的声名,使文华精神代代传承,教师在其中贡献良多。

文华图专人才培养成果斐然,一向以“图书设施完备,师资雄厚”著称,在其发展历程中曾有一百余名专兼职教师来校任教。为了使学生为将来的工作打下坚实的基础,文华图专对专业课和各科通识性的课程都非常重视,因此聘请的教师涉及图书馆学与档案学专业和其他各学科。文华图专以专职和兼职的形式聘请图书馆学家和各科学者来校执教,其中不乏名家大师。本文将分析文华图专师资的阶段性分布,总结其师资力量构成的特点,并从中寻求对当今图书馆学教育的启示。

1文华图专师资力量的阶段性分布

1.1创始之初:1920-1925年

1920年,韦棣华女士带领其弟子沈祖荣和胡庆生在文华大学内创立了文华图书科。他们都是在美国接受的专业教育,也是初创期仅有的三位专职教师。在艰难的发展中,更多教师以兼职或专职的形式被聘请。

韦棣华女士自1910年在文华大学校内开办文华公书林后,力图在中国传播现代图书馆思想,同时为中国图书馆事业培养人才的需求和愿望与日俱增。于是她从学生中遴选出沈祖荣与胡庆生两位分别于1914和1917年资送出国,前往美国纽约公共图书馆学校修习图书馆学。他们学成回国后,以巡回演讲的形式,利用幻灯片、图表和展品等向民众宣传新式图书馆[[1]],掀起了“新图书馆运动”。这三位接受过图书馆学专门教育的学者聚集在文华图书科开班授课。最初开设的课程数量有限,学生同时也修习文华图书科之外文华大学所设的其他课程。

钱亚新回忆1925年在文华图书科的学习生活时说:“我们是华中大学文华图书科的学生,班主任是胡庆生先生,其他老师有沈祖荣先生,还有一位外国老师叫Miss Wood(韦棣华女士),专门教英国文学。胡先生教外文工具书,沈先生教图书分类法和编目法”[[2]]。此外他还修习了社会学和打字两门由外教全英文讲授的课程。

1.2稳步发展:1926-1937年

自1924年开始,文华图专逐渐有兼职教师加入。在1926年开始拨给的返还庚款资助下,师资有了较大的发展。1927年文华大学因政局变化而停办,作为其一科的文华图书科单独坚持办学,终在1929年独立建校,形成了自己的师资队伍。

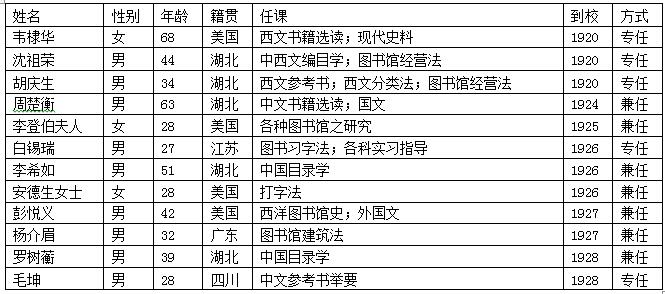

至1928年,图书馆学专业课的教师有12位,以男性为主,女性仅有3位,如表1所示。其中60岁以上者有2位,30-60岁者有6位,27-30岁者有4位,平均年龄为40.33岁,是一支老中青相结合且朝气蓬勃的师资队伍。其中专任教师5位,多兼有其他行政职务,其余为兼任。

表1 1928年文华图专教师列表[[3]]

陆续加入的教师中,两位专任教师白锡瑞和毛坤为文华图专毕业生。兼职教师各有所长,如讲授图书馆建筑法的杨介眉是圣公会工程师,他曾负责文华公书林改建的设计工作;李登伯夫人曾任爱荷华省立图书馆儿童部管理员等。此外,文华图专还专门聘请特约教师授课,如戴超、袁同礼、洪有丰、杜定友、刘国钧和李小缘等当时图书馆界名流都是文华图专的特约讲师[[4]]。至1937年度,在文华图专任职的教师有沈祖荣、汪长炳、周爱德(美)、毛坤、格拉塞(德)、易忠箓、徐家麟、张春蕙、叶承澍、熊寿农、谢复华、赵子虬、蒋美德(美)、汪应文等。

在1927-1937年相对稳定的社会环境中,文华图专的师资稳步发展,先后有30余位教师在文华图专任教,9位为外籍教师。以沈祖荣为领导的核心力量逐渐形成,包括毛坤、皮高品、徐家麟、汪长炳和汪应文等名师在内的教师团体,他们在1938年以后的教学中也起到了支撑作用。徐行可、钱亚新、桂质柏和査修等名家陆续在文华图专任教,对文华图专学术氛围的形成起到了至关重要的作用。除上述教师外,白锡瑞、陈普炎、易忠箓和范礼煌等在文华图专任职时间也较长。

1.3西迁重庆:1938-1946年

1938年文华图专奉令从武昌昙华林迁往重庆,部分专兼职教师由于家庭等方面原因无法同行。一系列政治和经济因素促使文华图专在西迁后的师资有了较大的变化,形成了以沈祖荣、毛坤、汪应文、徐家麟、皮高品和沈宝环等为主体,其他专兼职教师流动频繁的格局。如表2所示,其中兼职教师未列出。

表2 1942年文华图专教职员情况表[[5]]

姓名 |

性别 |

年龄 |

经历 |

职务 |

沈祖荣 |

男 |

57 |

美国哥伦比亚大学理学士,纽约市立图书馆学专科学校毕业 |

校长 |

毛坤 |

男 |

42 |

国立北京大学文学士,华中大学图书科毕业 |

教务主任 |

汪应文 |

男 |

36 |

文华图书科毕业 |

训导主任 |

范礼煌 |

男 |

42 |

文华图专毕业 |

事务主任 |

徐家麟 |

男 |

43 |

美国哥伦比亚大学图书馆学硕士,哈佛大学研究院肄业 |

教授 |

皮高品 |

男 |

43 |

武昌文华大学文学士,文华大学图书科毕业 |

教授 |

许学源 |

男 |

57 |

前清庠生,贡生,两湖总师范毕业 |

教授 |

汪长炳 |

男 |

41 |

哥伦比亚大学图书馆学硕士 |

教授 |

傅振伦 |

男 |

36 |

国立北京大学文学士 |

教授 |

吴学培 |

男 |

44 |

上海美术专门学校毕业,汉口明德大学毕业 |

讲师 |

黎祖灏 |

男 |

34 |

国立北京大学毕业 |

讲师 |

屠义方 |

男 |

39 |

莫斯科中山大学毕业 |

讲师 |

陈仁炳 |

男 |

34 |

美国米西干大学哲学博士 |

讲师 |

高冲天 |

男 |

39 |

私立燕京大学教育学硕士 |

讲师 |

姜文锦 |

男 |

36 |

中央军校六期毕业,北平辅仁大学英文系毕业,文华图专毕业 |

军事教官 |

黄彝仲 |

男 |

26 |

文华图专毕业 |

助教 |

梁建洲 |

男 |

26 |

文华图专毕业 |

助教 |

刘鉎远 |

男 |

31 |

文华图专毕业 |

助教 |

卢寒存 |

女 |

27 |

文华图专毕业 |

助教 |

这个阶段前后教师见载者40余人,许多仅在校一两年。外籍教师骤减,所见仅1939年周爱德一人。教师的行政职务逐渐增加,学校行政机构逐渐规范化。而由于事务的增加,而加入了一批教学辅助人员,其中一些兼任教师职务,如范礼煌等。

表3 1946年文华图专教职员情况表[[6]]

姓名 |

性别 |

年龄 |

职别 |

到校年月 |

沈祖荣 |

男 |

61 |

校长兼教授 |

1920.8 |

毛坤 |

男 |

45 |

教务主任兼教授 |

1928.8 |

徐家麟 |

男 |

42 |

教授 |

1929.9 |

汪应文 |

男 |

39 |

训导主任兼教授 |

1935.7 |

梁建洲 |

男 |

29 |

生活指导组主任兼讲师 |

1942.2 |

沈宝环 |

男 |

29 |

总务主任兼讲师 |

1944.2 |

孙德安 |

男 |

27 |

图书馆主任兼助教 |

1944.5 |

李涌泉 |

男 |

46 |

副教授 |

1944.8 |

李永增 |

男 |

34 |

副教授 |

1945.11 |

昌少骞 |

男 |

25 |

注册组主任兼助教 |

1946.5 |

何建初 |

男 |

25 |

文书组主任兼助教 |

1946.5 |

1943年前后是文华图专教师流动最为频繁的阶段,从1942-1946年专职教师人数从19人下降到11人,如表2和表3所示,教师数量的减少增加了平均工作量。而从教师年龄分布比较看来,1942年以30-50岁这个年龄段的教师为主,达到73.7%,而1946年则下降到45.5%。30岁以下年轻教师比例则相应增加。毛坤、徐家麟和汪应文等教师的坚守岗位,对这个时期的师资构成起到了很大的稳定作用,避免了青黄不接的窘境,为青年教师的成长提供了时间。

此外,学校开设的语言课程多由兼职教师担任,如1938年的法文教席袁志刚,1942-1945年的国文教授许学源,1942年前后的日文讲师林荣光,1944-1946年前后的英文教师李涌泉等。

1.4逐渐复苏:1946-1953年

1946年复员武昌后,经过多方奔走,学校终于安顿于武昌崇福山街二号。师资力量在此阶段进行了较大的调整,一些教师旋至旋走,直到1951年学校改为公立以后,情况才大有好转。如表4所示,至1953年并入武汉大学之前,文华图专师资队伍已经较为整齐,为新环境下的发展创造了条件。

表4 1953年文华图专教职员情况表[[7]]

姓名 |

性别 |

年龄 |

简历 |

职别 |

沈祖荣 |

男 |

69 |

美国哥伦比亚大学纽约市图书馆学专科学校毕业,曾任文华图专校长等职 |

副校长[2] |

甘莲笙 |

男 |

50 |

曾任淮阴博古图书馆馆长、中原大学图书馆主任等职 |

副校长 |

徐家麟 |

男 |

49 |

华中大学毕业,曾任图博系教授、文华图专教务主任、华中高师图书馆馆长 |

教务主任 |

邓毅生 |

男 |

44 |

中华大学毕业,曾任中学教员,前湖北教育学院总务主任等职 |

总务主任 |

皮高品 |

男 |

53 |

文华大学毕业,曾任图书馆主任、馆长;浙大、英士大学教授等职 |

教授 |

吕绍虞 |

男 |

46 |

大夏大学、文华图专毕业,曾任图书馆馆长、主任、编纂、讲师等职 |

教授 |

田洪都 |

男 |

53 |

美国哥伦比亚大学肄业,曾任图书馆主任、馆长等职 |

教授 |

陈培凤 |

女 |

40 |

武汉大学外文系毕业,曾任英文教员、研究员、讲师等职 |

副教授 |

吴鸿志 |

男 |

46 |

文华图专毕业,曾任图书馆员、主任、教员、经理等职 |

讲师 |

孙德安 |

男 |

34 |

文华图专毕业,曾任助教、图书馆员、主任、讲师等职 |

讲师兼图 书馆主任 |

陈庆中 |

男 |

36 |

中华大学中国文学系,中原大学历史系毕业,曾任助教、研究生讲师等职 |

国文历 史讲师 |

汤成武 |

男 |

34 |

文华图专毕业,曾任会计、华中日报社编辑、主笔、档案主任等职 |

讲师 |

张毓村 |

男 |

29 |

文华图专毕业,曾任图书馆馆员、助教等职 |

教员 |

汪柏年 |

男 |

32 |

文华图专毕业,曾任中小学教员、图书馆官员、助教等职 |

教员 |

孙冰炎 |

女 |

28 |

文华图专毕业 |

助教 |

傅椿徽 |

女 |

29 |

文华图专毕业 |

助教 |

彭斐章 |

男 |

23 |

文华图专毕业 |

助教 |

2.文华图专师资力量的特点

2.1所属国籍:中外兼有,以中国为主

文华图专对西方图书馆学思想的传授历来为学者所强调,欧美外籍教师的引进可视为最直截的途径。然而从文华图专教师国籍分布方面看,中国籍教师人数仍占多数。

在可考的103名专兼职教师中,有13位外籍教师,占到总数的12.6%,中国籍的教师人数占到总人数的87.4%,是办学师资中的主力军。在每一个时期,中国籍教师比例总是占到优势,始创时为66.6%,1928年仍为66.6%,1938年上升为78.6%,1942年则达到100%。

自韦棣华女士始,文华图专有众多外籍教师的加入。拥有外籍教师的历史覆盖到办学时间的一半以上。和韦棣华女士一样,他们常常会取一个中国名字,如盈格兰(1933-1934年在校)、华玛丽(1934-1935年在校)、费锡恩(1934-1936年在校)、毕爱莲(1935-?年在校)、谢福德(1936-1937年在校)、蒋美德(1936-1938年在校)、郝露丝(1936-1937年在校)、周爱德(1937-1939年在校)、达丽安(1947-1948年在校)等。

这些外籍教师多来自于美国,其中多有经美国图书馆协会轮派而来的[[8]]。除了来自德国、加拿大和法国的各一位之外,其他全部来自美国。他们在校的时间集中在1925-1938年间,以20世纪30年代中期最为密集,处于社会比较安定繁荣的阶段。

文华图专往往会尽可能地为这些外籍教师提供较为优渥的薪酬。如1937年教育部七折发放文华图专补助费,包括两名特种教席的月薪,其中一名由美国人周爱德女士担任。学校因之前与其订立聘约,为了信守承诺,依然足额发放。同时,学校并不因外籍教师而薄待本国教员,对于另一名教席的中国教员薪金亦足额发放[[9]]。

2.2教育背景:中西兼有,以本土专业教育为多

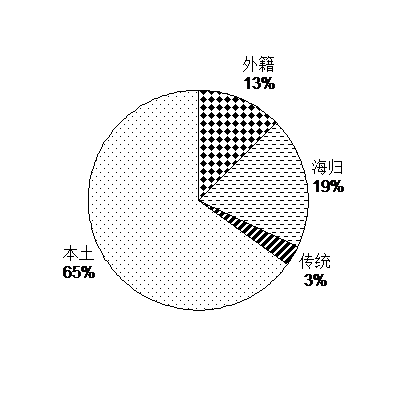

在文华图专教师的教育背景方面,表现出中西兼有的特点。从其所受教育的构成情况看来,13名外籍教师和21名海归学者受到西方教育,另有数位受到传统教育的儒士,所占比例最高者是受到国内新式教育的本土学者,占到总数的65%,如图1所示。

图1 文华图专师资教育背景分布图

(一)海归学者

我国图书馆第一批图书馆学家都是在国外受到的专业教育。在较长的一段时间内,国外图书馆学专业教育领先于国内,因此很多有志于从事图书馆事业的学者前往美国等地的图书馆学校深造。学成回国后,他们带回了最先进的图书馆学思想、技术和专业教育理念,成为了中国第一批图书馆学专业教育机构的建立者和执教者。

从文华图专初创时期就开始担任教职的沈祖荣和胡庆生等,独立建校后的汪长炳,西迁中的沈宝环,复员后的田洪都,几次回校任教的徐家麟等都是海外归来的专业学者,他们在文华图专的各个时期为办学注入国外最新理念。

如文华图专第一届毕业生查修,毕业后曾在美国深造五年,获得图书馆学士硕士博士学位,1933年返校担任研究暨编纂部主任并讲授西洋目录学等课程[[10]]。又如曾担任文华图专教务主任的徐家麟,1935年由学校藉韦棣华女士基金资送出国,担任哈佛大学汉和图书馆参考部主任[[11]],并在该校学习[[12]],后得洛克菲勒基金会资助,在美国档案局工作而在哥伦比亚大学研究图书馆学[[13]]。1937年,他回国后复任研究部主任[[14]],并担任图书馆学和档案管理两方面的课程。

兼职教师中的海归学者也对学生产生了良好的影响。校友张明星在回忆录中高度评价了兼职的英文教师李涌泉:“循循善诱的李涌泉老师留学英国,操一口纯正的英语,在教授我们英语时使我们英语水平大大提高,我参加重庆高等学校学生英语演讲比赛,名列前茅,就是我受了李老师教育的结果。”[[15]]

(二)传统儒士

文华图专课程设置中兼顾中西,古今并重,也聘请了受到过中国传统教育的学者前来讲授目录学、版本学和金石学等关于中国传统文化的课程。如1926-1928年前后兼任教职的武汉大学教授李希如是前清举人,1942-1945年任教的许学源是清庠生、贡生。

文华图专在武昌昙花林办学时,著名藏书家徐行可来校讲授版本学。他利用自己家藏的图书进行教学,钱亚新回忆课堂感受,“使我懂得了百听不如一见,什么宋、元、明、清的版本啦,什么行格、字体、纸张、书口啦,真是大开眼界。从此这门功课就吸引住我了”。[[16]]

(三)本土学者

文华图专教师中接受过本土专业教育的学者以毛坤、汪应文、皮高品和吴鸿志等为代表,对于中国的现状和外国的先进思想均有充分体认。这些教师多是文华图专“致力于培养适应本国实际的人才”的成果。

本土学者占到文华图专历来专职教师总人数的三分之二左右,是文华图专教师的主要来源。其中,又有约65%为接受过图书馆学专业教育的,占教师总数的43%。一些本土学者关注于研究中国图书馆事业和教育的本土化问题,通过教学实践活动,对于业界现状有着深刻的认识。如毛坤自1928年毕业留校,先后担任文华图专编纂委员会书记和教务主任等职,坚持教学和行政工作近20年,桃李满天下,著作等身。他对于中国的社会形势具有相当的洞察力,曾经力主沈祖荣向教育部申请档案管理科的成立,从而使文华图专成为了中国档案学教育的开创者。

2.3教学资历:多有实践经历

图书馆学是一门实践性较强的学科,这是由图书馆事业发展的需要所决定的,同时也影响着图书馆学的教学。文华图专对于实践非常注重,在对教师的聘用方面突出表现在几乎所有教师都有相关实践经验。

最初的教师韦棣华女士拥有美国理奇蒙德纪念图书馆的实践经验,又开办了文华公书林;沈祖荣和胡庆生拥有在文华公书林的实践经验,在出国深造后回国走上讲台。又如皮高品,曾任天津南开中学图书馆主任、济南齐鲁大学图书馆主任、北平燕京大学中日文编目主任、青岛大学图书馆主任、国立武汉大学图书馆主任,[[17]]受聘回校后任研究部编辑等职务。再如曾任教务主任的汪长炳,在国立北平图书馆服务多年,资送留美后,在学习之余任哥伦比亚大学图书馆中文部主任,美国国会图书馆东方部特约顾问,后聘回文华图专任教务长兼教授[[18]]。即使是毕业后马上留校的学生,也多在入学前有过相关实践。如1950年毕业留校任教的汪柏年,毕业后即留校任教,入学前曾任中小学教员、图书馆馆员和助教等职。

2.4传承延续:骨干力量发挥重要作用,着力师资培养

文华图专的持续办学是众志所成,离不开学校领导和教师的团结奋斗。在学校发展中,一批教师克尽己责,形成办学骨干力量。校方亦尊师重道,着力师资力量培养。

在文华图专发展的历史上,有一批教师在人才快速流动的时期仍然坚守于这所学校,如表5所示,为文华图专教学质量的保持与提高作出了杰出的贡献。

表5在文华图专任教10年以上教师表[3]

在校年限 |

姓名 |

任职 |

1920-1931 |

韦棣华 |

文华图书科主任 |

1920-1930 |

胡庆生 |

文华图书科主任 |

1920-1953 |

沈祖荣 |

文华公书林主任,文华图书科代理主任,校长 |

1928-1947 |

毛坤 |

教务主任 |

1929-1947 1951-1953 |

徐家麟 |

教务主任 |

1935-1949 |

汪应文 |

训导主任 |

文华图专重视师资的培养,除了资送学者出国深造,为其个人发展创造条件外,积极设法为杰出教师提供较优的薪金待遇。文华图专由中华图书馆协会所拨退还庚款和教育部资助,专设特种教席,用以鼓励和补助教师。汪长炳、皮高品、徐家麟和周爱德等教师都曾担任过特种教席,他们在文华图专发展的关键时期都起到了有效的作用。如汪长炳在文华图专西迁时期担任了教务主任,与学校共度时艰,1943年离校后开办了被称为“文华图专分校[[19]]”的社会教育学院图博系。皮高品以分类法方面研究声名远扬,与“南杜北刘”齐名,对文华图专的学术研究贡献巨大,在文华图专并入武汉大学后继续任教,桃李满天下。徐家麟在文华图专工作20余年,在文华图专并入武汉大学后,1955年成为了图书馆学专修科主任。

文华图专在各个时期都基本保持着老中青结合的状态,保持这种良好态势的一项有力举措是聘请具有资质的学生毕业后留校工作。他们怀抱着对学校的热爱,在教学和科研中不断进取。如毛坤1930年毕业留校,担任编纂委员会书记,指导学生进行学术研究;自己也发表诸多著作,对于目录学和档案学颇有研究。在他的推动下成立的档案管理科,更是影响深远。又如1953年留校任教的彭斐章,留苏学习,引进“书目情报”思想,在文华图专并入武汉大学发展成为图书情报学院时,担任第一任院长之职。正是在师资人才的前承后继中,文华图专在骨干力量的主导下,保持了办学质量,并不断获得新的发展契机。

3启示

通过对文华图专师资力量的分析与探讨,可以发现其中有众多可以为当今专业教育所借鉴之处。试从其师资力量构建、风格形成和共同愿景等方面来看,至少有以下三点启示。

(一)吸引人才,凝聚精神。虽然文华图专长期资金不足,供给教师薪金难称丰厚,但校方通过各种渠道,力求为教师谋求更好的待遇和个人发展环境。以沈祖荣为核心的教师中坚力量,对学校尽忠职守,共度时艰,形成了有力的精神凝聚力,这是文华图专在困境中弦歌不辍的重要支持力量。

(二)兼顾中西,包容古今。文华图专中西结合、协作创新的学术风格,对中国图书馆学教育和图书馆学理论研究的影响深远,而其教育和研究的主体就是具有不同教育背景的中外教师群体。对教师聘任的兼容并蓄为文华图专的学术研究与探讨营造了充满生机活力的自由环境。

(三)立足实践,引领未来。中国图书馆事业在发展中一方面不断吸取国外先进经验,一方面要解决本国实际问题,国际化与本土化并行。为了培养出适应社会需求的图书馆人才,教师队伍需要实践经验与研究能力作为基础,才能引领未来学科的发展。由此培养出兼具业务能力和学术水平的毕业生,才能如文华学子一般,用意志与行动发出豪迈的呼声:“中国图书馆使命全靠我们的力量完成”“中国图书馆事业要在我们的时代成功”[4]。

参考文献

1.沈祖荣.在文华公书林过去十九年经验[J].文华图书科季刊,1929(2):159-175.

2.钱亮.文华生活回忆——据钱亚新先生生前录音整理[J].图书情报知识,2008(1):111-113.

3.“私立文华中学校董立案”.1929.湖北省档案馆.LS10-2-833.

4.“文华图专董事会章程、经费、请款书”.1952.武汉大学档案馆.1952-1

5.“私立武昌文华图书馆学专科学校学生膳贷名册及有关文书”.1942-1945.国家第二历史档案馆.5/5229(2).

6.“私立武昌文华图书馆学专科学校教职员人名资格审查等有关人事的文件”.1936-1946.国家第二历史档案馆.5/2904.

7.“文华图专教职员工名册(含薪额)”.1953.武汉大学档案馆.1953-2.

8.唐月苎.回顾文华学习生活——缅怀沈祖荣校长[J].高校图书馆工作,1982(2) :1-3.

9.“私立武昌文华图书馆学专科学校学生膳贷名册及有关文书”.1939-1941.国家第二历史档案馆.5/5228(1).

10.本刊.暂定本校研究及编纂工作之计划[J].文华图书馆学专科学校季刊,1933(1):127-128.

11.编者.校闻[J].文华图书馆学专科学校季刊,1936(1):139.

12.本刊.会员简讯[J].中华图书馆协会会报,1939.11(1):17.

13.本刊.同门消息[J].文华图书馆学专科学校季刊,1936(2):275-278.

14.“各届毕业生名册”.1942.武汉大学档案馆.1942-8.

15.张明星.难忘母校 缅怀恩师[J].图书情报知识,2007(3):109-110.

16.钱亚新.我的回忆录2[J].图书馆杂志,1989(4):54-57.

17.“图本一至十七学生学籍”.1922.武汉大学档案馆.1922-1.

18.本刊.文华图专校近讯[J].中华图书馆协会会报,1936,12(2):37-38.

19.顾烨青.植根民众教育 造就专业人才——苏州大学图书馆学教育前身(1929-1950)历史贡献评述[C].第十届海峡两岸图书资讯学学术研讨会论文集,2010:152-163.

[1]文华图专是文华图书馆学专科学校的简称,包括不同历史阶段:1920-1929年为“文华大学文华图书科”,1930-1951年独立为“私立武昌文华图书馆学专科学校”,1951-1953年改为公立,称“武昌文华图书馆学专科学校”,后并入武汉大学成为图书馆学专修科。

[3]该表据《文华图专季刊》和《中华图书馆协会会报》,“私立文华中学校董立案”[3]、“私立武昌文华图书馆学专科学校教职员人名资格审查等有关人事的文件”[6]、“文华图专董事会章程、经费、请款书”[4]和“文华图专教职员工名册(含薪额)”[7]等档案编制。

[4]文华图专抗战中西迁重庆在廖家花园办学时教室的外墙上的标语。

[[1]]沈祖荣.在文华公书林过去十九年经验[J].文华图书科季刊,1929(2):159-175.

[[2]]钱亮.文华生活回忆——据钱亚新先生生前录音整理[J].图书情报知识,2008(1):111-113.

[[3]]“私立文华中学校董立案”.1929.湖北省档案馆.LS10-2-833.

[[4]]“文华图专董事会章程、经费、请款书”.1952.武汉大学档案馆.1952-1

[[5]]“私立武昌文华图书馆学专科学校学生膳贷名册及有关文书”.1942-1945.国家第二历史档案馆.5/5229(2).

[[6]]“私立武昌文华图书馆学专科学校教职员人名资格审查等有关人事的文件”.1936-1946.国家第二历史档案馆.5/2904.

[[7]]“文华图专教职员工名册(含薪额)”.1953.武汉大学档案馆.1953-2.

[[8]]唐月苎.回顾文华学习生活——缅怀沈祖荣校长[J].高校图书馆工作,1982(2) :1-3.

[[9]]“私立武昌文华图书馆学专科学校学生膳贷名册及有关文书”.1939-1941.国家第二历史档案馆.5/5228(1).

[[10]]本刊.暂定本校研究及编纂工作之计划[J].文华图书馆学专科学校季刊,1933(1):127-128.

[[11]]编者.校闻[J].文华图书馆学专科学校季刊,1936(1):139.

[[12]]本刊.会员简讯[J].中华图书馆协会会报,1939.11(1):17.

[[13]]本刊.同门消息[J].文华图书馆学专科学校季刊,1936(2):275-278.

[[14]]“各届毕业生名册”.1942.武汉大学档案馆.1942-8.

[[15]]张明星.难忘母校缅怀恩师[J].图书情报知识,2007(3):109-110.

[[16]]钱亚新.我的回忆录2[J].图书馆杂志,1989(4):54-57.

[[17]]“图本一至十七学生学籍”.1922.武汉大学档案馆.1922-1.

[[18]]本刊.文华图专校近讯[J].中华图书馆协会会报,1936,12(2):37-38.

[[19]]顾烨青.植根民众教育造就专业人才——苏州大学图书馆学教育前身(1929-1950)历史贡献评述[C].第十届海峡两岸图书资讯学学术研讨会论文集,2010:152-163.

本文原刊载在《图书情报知识》2015年(5);此文发表已经作者和期刊授权同意